僕は完璧なフィットになったカウボーイハットをかぶって、モンタナ州ビリングスから、東へ140マイル(225キロ)ほど離れた、マイルズ・シティという町を目指してフォードを運転した。

カウボーイは、自動車の運転席のヘッドレストを座席から取り外して乗る。ハットのブリム(ツバ)がぶつかって邪魔だからだ。もちろん僕もそうしていた。

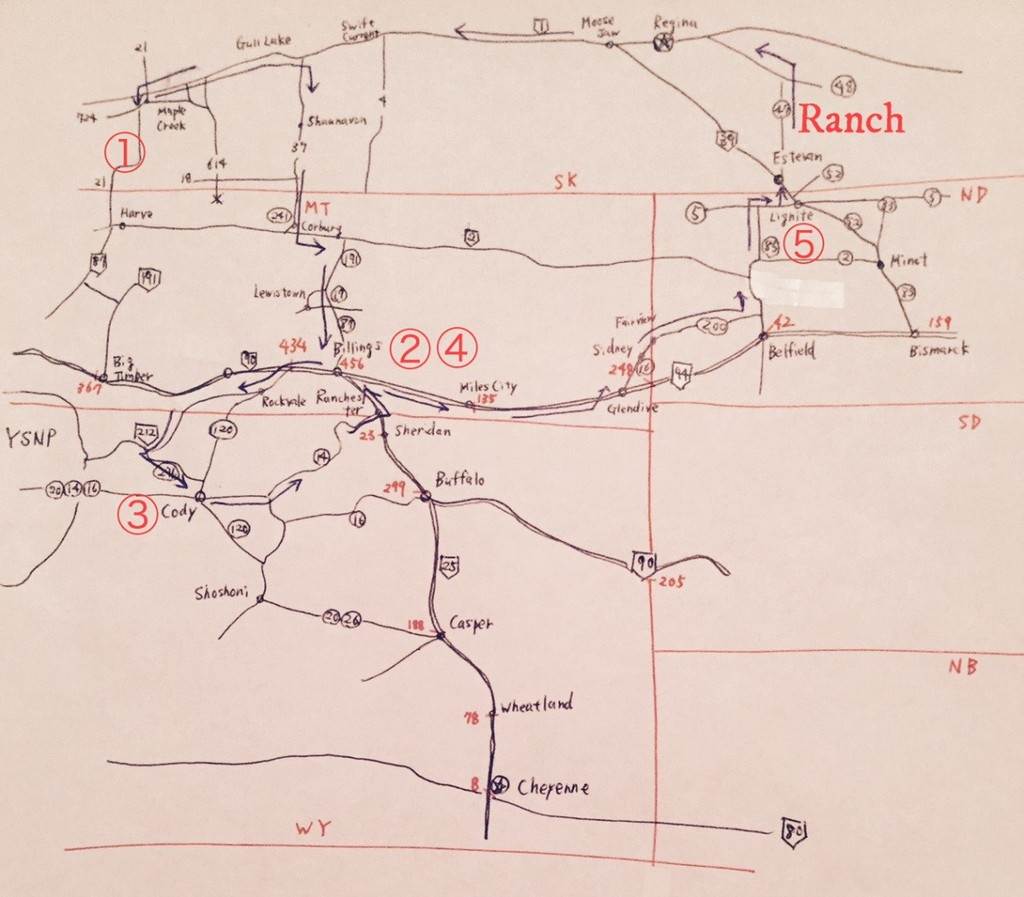

マイルズ・シティまではインターステイト94号をまっすぐ走るだけで、森林が少なくて色あせたような大地と、蒼ざめたような曇天の間を、ただただ突き進む。僕も精いっぱい速度を出しているつもりだが、ほかの車はいとも簡単に僕を追い越していく。

退屈を紛らすために、車内でこの旅の間じゅう聴いていて、いい加減歌詞を覚えてしまったカントリーミュージックを歌う。ブレイク・シェルトンの曲に、“Good Country Song”というそのまんまのタイトルの「いいカントリー・ソング」がある。

この歌は、8歳の時に父親の車の助手席で、アール・トーマス・コンレイの曲を聴いて以来、カントリーに心酔する男の話だ。いいカントリー・ソングを聴く度に、もう世を去った父親を想い、母親に電話をしたくなり、泣いたり笑ったり祈ったり明け方まで飲んでしまう、という内容である。8という数字を16に替えて、アール・トーマス・コンレイをガース・ブルックスにすれば、ほぼそのまま僕の歌になる。

When I hear a goooood country song~♪

いい気分で歌っていたら、バックミラーにパトカーのサイレンが光っていた。

どうやら、歌に夢中になるあまり、スピードが出過ぎていたようだ……。僕はすぐさま車線を右に移動し、それから右側の路肩に車を停止させた。パトカーに後方からピッタリ付けられて慌てない人間などいない。

だけど、ここから先の僕は慌てなかった。

「さて、落ち着け」と自分に言い聞かせると、警官が降りてくるのを待った。その間に、こんな写真を撮ることができるくらい落ち着いていた。

僕が何をしたかと言うと、まず警官が助手席側(アメリカでは右手)に近づいてくるのを確認して、窓を下ろす。彼が窓から顔を覗かせるのを待って、そこで初めてハットを取る。「わたしは怪しいもんじゃございません。どうぞ顔を見てください」という意思表示だ。そして、笑顔を見せる。

警官は、トミー・リー・ジョーンズとジョン・マルコビッチを混ぜたような顔つきの男性で、砂色の制服にハットをかぶっていた。

「キミは、二つ違反をしたのを分かっているかい?」

「いいえ」

速度超過なら分かるが、テイルランプでも故障していただろうか。

「右に寄る際に、指示器を出さなかった」

あんたが急にビックリさせるからじゃねえか、と思ったが、しかし、こういう時に口答えをしない。

「そうでしたか。気づきませんでした」

映画でもこういう場面で必ずそうであるように、免許証と車両登録証を求められた。僕は、国際運転免許と登録証といっしょに、牧場主の奥さんに渡されていたメモ書きを渡した。そこにはこう書いてある。

「この自動車は、わたしたちがこのショータ・マエダに貸したものに間違いありません」

この一筆があるかないかだけで、面倒くささがかなり違っていたはずだ。まさか、このメモが実際に役に立つことがあろうとは……。

「キミは、どこから来たのだね?」警官はメモと僕を交互に見ながら尋ねた。

さぁ、ここからが大事である。僕は、カウボーイハットをかぶったアジア人である。たとえるなら、日本で、着物を着たニュージーランド人あたりを想像してもらえればいい。今の立場はそんなところだろう。パスポートも提示しながら言った。

「日本です」

何も隠し事などありません。なんでも訊いてください。むしろ僕はあなたとお話がしたい。僕を止めてくれてありがとうございます、くらいの友好的態度で臨まなくてはいけない。気色悪いヤツと思われない程度の適切さで、目をキラキラさせるのだ!

「日本人がこんなところで何をしているんだ。これからどちらへ?」

「はい、マイルズ・シティの博物館に向かっています。わたしはカウボーイ文化の研究をしていまして、今モンタナとワイオミングを回っております」

「で、この先はどこへ行くんだい?」

「カナダの牧場にひと夏滞在しておりますので、そこへ帰ります」

「いつ帰るんだ?」

「明日になるでしょう、サー」

彼のことは「オフィサー」もしくは「サー」と呼び、質問にはまっすぐ答えることが重要だ。

果たして、僕の振る舞いは功を奏した。

「分かった。今日は警告だけで行ってよろしい。博物館を楽しんでくれ」

彼らだって人の子だ。ジャパンだなんて大海の向こうの国からわざわざモンタナくんだりまでやって来て、きっと彼も誇りにしているであろう現地のカウボーイ文化を研究をしているという奇特な外国人に、辛くなどあたるはずもない。

「しかし、キミ……」彼は去り際に訊いてきた。

「日本人というのは、英語を話すのか?」

「いいえ。しかしわたしは、もう二十年近くも昔になりますが、ケンタッキー州で大学を出ました」

彼は、微かに会話を楽しんでさえいる表情を見せた。

「そうか、では気をつけてな。ちゃんと指示器を出すように」

「ありがとうございます、オフィサー」

もしも旅慣れない人が、アメリカでパトカーに止められるようなことがあったら覚えておいてほしい。動きはゆっくりと、口調ははっきりと。そして、目をまっすぐに見る。オドオドしない。どうせ訊かれることなんて、上記のような「どこから来て、何をしていて、これからどこへ行って、いつ帰るか」だけだ。

うちの弟みたいに(彼はもう20年以上アメリカに住んでいる)、英語が分からないふりをすると、「キサマ、芝居すんじゃねえぞ」と、余計なトラブルに遭う。ほんとうに分からなくても、堂々と振る舞おう。

そんなハプニングもあったが、マイルズ・シティに着いた。ここにはレンジ・ライダーズ・ミュージアムという博物館があり、19世紀からのこの土地の開拓者や原住民の功績を称えた施設だ。

レンジ・ライダーというのは大きくはカウボーイみたいな意味だ。当時のカウボーイは牛を飼育するだけではなく、牛馬や人力で荒れ地を開墾したり、町を築いたり、コミュニティを形成しながら人間の住む場所を作ってきたのであろう。

前回に書いたように、白人がインディアンの土地を奪ったことは、人類史上まれに見る大罪だと僕は考えている。それでも、自然と闘い、命を費やして家族を育み、土に還っていった市井の人々には敬意を表したい。

博物館の建物は木造で古いが、展示は豊富で、当時の農機具、工具、馬具、鉄条網などが膨大な量で陳列されている。「レンチ」とか「ハンマー」とか「馬の蹄鉄」などのほか、さまざまな錆びた工具がこれでもかと並べられていて、「とにかく必要だった物」などという投げやりなキャプションがあって笑わせてくれる。

地元の会合に使うようなホールには、過去の名士たちの肖像が壁面いっぱいに掛けてある。白黒写真のどの顔にも刻まれた深いシワや、風雪に耐えた渋い表情が、彼ら彼女らが生きた人生の労苦を物語っていた。

汗ジミが浮いてクシャッとなったカウボーイハット、擦り切れて砂泥にまみれたカウボーイブーツ、皮脂で鈍く光ったような銃器などなどの展示は、名もなき小さな人間たちの偉大さと、それを語り継いでいこうという町の意志に、胸に迫るものがあった。

「タケナカ・バッファロー・コート」と表示された、毛皮のコートがあり、ふと脇を見やると、「タケナカ・ファミリー」という日系人の家族の写真があった。

黒人すらも珍しく、“Blacks”という写真展示もあるようなアメリカ北西部の町で、彼らがどのように暮らしたのか、戦時下の日系人への迫害は、彼らもしくはその子孫にどのような影響を与えたのか知る由もないが、僕はここでもハットを取り、心の中でそっと手を合わせた。タケナカ一家の生涯に、幸せがもたらされたことを祈らずにいられない。

その日は、北東へ走れるところまで走って、ノースダコタ州との州境に近いシドニーという町でモーテルに泊まった。フロントデスクでおばちゃんに再び、

「日本人がなんでこんなところにいるの?」と訊かれた。

そこは、なんにもないが、なかなか素敵な町だった。僕はなんてことはないスポーツ・バーでバーガーを食べて、タケナカ・ファミリーを想いつつ、ウィスキーをやった。

翌日、地の果ても果て、寂寥感ばかりが強いノースダコタの荒野300キロを、土煙を立てて突っ切り、カナダ国境を渡り、牧場に帰った。総走行距離は2630キロ。白いフォードは土汚れにまみれた。

9月も半ば、朝はすでに肌寒い牧場では、カウボーイとしての仕事が僕を待っている。

(了)

この連載は、2015年の夏の間、僕がカナダの牧場でカウボーイとして働いた際に、6日間の休暇をもらって旅をした模様を回想しながら綴ったものである。これをサブとするなら、メインの旅と呼べるカウボーイの仕事については、『カウボーイ・サマー 八〇〇〇エイカーの仕事場で』という本になって、旅と思索社から2017年5月に刊行される予定だ。

僕が体験した毎日の労働を通じて、カウボーイとは何なのか、土地を使って稼ぎ、子孫に継いでいくという果てなき使命を背負った者の気概とは、家畜という命を扱う仕事の厳しさとは、といったことを提示する内容になる。

いや、そんな高尚なものではなくて、単に右も左もわからない日本人の男が荒くれ者たちとの仕事に右往左往する姿を笑っていただける本になると思う。

ぜひ、ご期待いただきたい。

2017年4月

前田 将多

◆「カウボーイ・サマー 8000エイカーの仕事場で」の詳細ページへ