私は運転免許を持っているけれど車で出かけることはほとんどない。地下鉄やバスやタクシー、あるいは、ほとんどの場合、徒歩で日常の用をおおかた済ませてしまう。

ではどうして免許を持っているのかというと、「もしものときのために持っておくように」としきりに勧められたからで、教習所の教官に叱られたり褒められたりしながらがんばって運転免許を取り、手に入れた。

というわけで、これで公道を意気揚々と移動できる切符を手に入れたわけなんだけど、若葉ドライバーが車を運転するというのは、実に命の縮まるようなことなのだ。そのせいで、身の震えあがるような思いを何度もさせられた。

運転が上手な女性は魅力的に見える。実際はそうじゃないのかもしれないけど、何となくそんな感じがする。

運転免許を放りだしたおかげで、世界中どこの街へ行っても、気軽にどこへでも歩いて出かけてしまう。見知らぬ土地でも、歩きなら「行き過ぎることはない」というのが私の実感だ。それに、歩いていると思わぬ出会いもたくさんある。たとえば、階段。

階段はおもしろい。

ある人にとって階段とは移動の手段かもしれない。

そしてある人にとっては上昇志向のシンボルかもしれない。

運動不足の身体を追いこむ手法として使われるときもある。頂上で息を切らしていても、それが自分に鞭うった誇り高い運動の結果であることは、言わなければ誰も分かってくれない。それどころか、ちょっと不審な目で見られることになる。

人生とは、つねに動き回ること。

大切なのは、必ずしもどこかへ辿りつくことではないのだ。

それぞれの階段には、それぞれの魅惑がある。

ふつうそれらは遠くから眺められる所にある。階段を設けるための場所は特別に確保されていて、階段が大きければ大きいほど、視界は狭くなり、その間に昇るべきか回避(エスカレーターとかエレベーターに)するか考える猶予が与えられる。

この無名の――階段には●●号機という名前すらないのだ! ――段差の重なりに踏み込むと、それは橋や扉や街の通りと同様に、空間の、まったく違う場所へと私たちを誘ってくれる。さらに踏み込むと、最後に、私たちはより高い場所または低い場所に導かれる。

とはいえ、移動のためにのぼったり降りたりするだけの行為は、無益であるばかりか、もったいなく思える。

単純であれ複雑であれ、古かろうが建設中だろうが、太古から階段は神秘主義者と神を結ぶシンボルであり、トム・ソーヤーを危険な(しかし胸躍る)洞窟の冒険へ導き、非常時に備えた逃げ場としての役割を果たしてきた。小学生の私にとって何段もの階段を飛び下りるのは度胸試しだったし、階段のついたドールハウスは少女たちにとって「特別なお家」としてもてはやされた。

通過する者たちの想像力を芽生えさせ、連想を引き起こしてきた階段のモチーフの多さには驚かされる。私にとって階段がもつ魅力は、この想像力と暗示力にあるのだ。

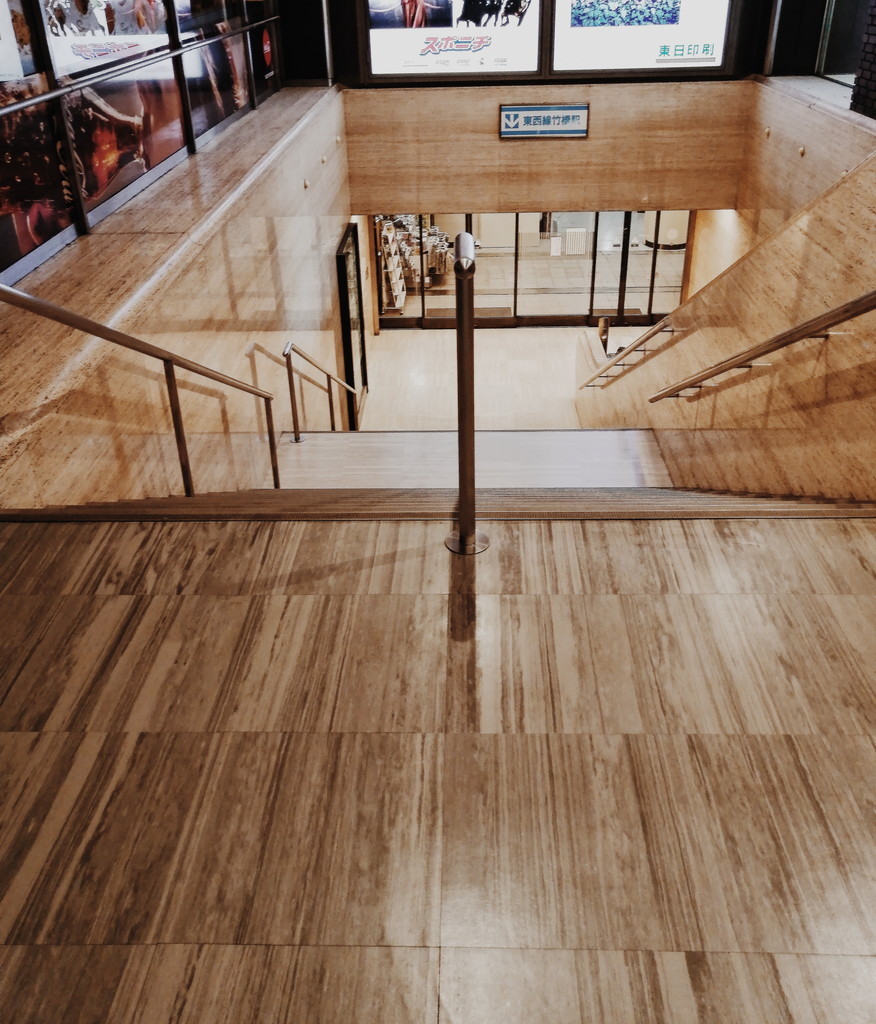

毎朝、私は4階の新聞社へ30秒で運んでくれるエレベーターを横目に、ワクワクしながら手すりの様子を確認しに行ったものだ。その階段には、すっと伸びた中心線のような手すりが階段を見事2つに分かつように設置されている。

手すりは毎日、ビルの清掃者の手で磨かれ光りを放っている。どのような仕組みで掃除されているのか(そしてなぜこれほど手厚く拭かれるのか)は分からなかった。

どうしようにも避けられない細かな傷が増えていくのは寂しかったが、水拭きされたあとの銀色の丸筒の、色を増す姿が見られると嬉しかった。

美しいのは真新しさのせいかもしれない。手すりが設置されたのはほんの数か月前で、あるとき「●月●日、地下階段に手すりを設置することになりました為、関係者の皆様におかれましては……」という予告もなしに美しい手すりが設置されたのだ。突然現れた美術的造形をもつソレに感動したのは100社を超えるオフィス、 飲食店、クリニックが入るこのビルの中で私だけではないだろう。

朝も昼も夜も(つまり出勤時とお昼休憩と退社するときに)、その手すりを見に行った。

角度をかえて観察し、堪能し、指先で素材に触れた。無論、ほとんどの人にとって、手すりは、階段を使う際の「補助的」なものだ、と分かっている。ただ、この手すりについては、ぜひ下から眺めてもらいたい。

歩行を補助することには違いないのだろうけど、私は個人的には、上へ向かって延びる手すりの構造が、身体だけでなく、視線をも誘導させる――絵画的な――効果をもたらしているように思う。手すりの構造的美しさだけでなく、その先の風景にも、胸打たれるのだ。

私たちは美術館が観客に美術作品とのまったく新しい関係を押し付けたことを忘れている。美術館はそこに集められた芸術作品をもとの機能から解き放ち、べつのものへと変貌させた。ゴシックの彫像は聖堂から切り離され、肖像はタブローへと変貌した。

どんなに小さな美術館にも足を運ぶ価値があると私は信じている。とはいっても、ある種の構造物はその機能の内に美を宿していると言えるだろう。

スポーツカーはその機能性故に格好良いのだ。繰り返すようだけど、ある種の作品は、たとえば階段や手すりは、それ固有の時間的・空間的文脈から切り離して展示室に収めるべきではないように思う。だからヴァレリーは美術館を嫌悪したのだ。

展示されることで複製となった作品はスケールを失い、ミニチュア化し、本来の目的から切り離されて消費(消化)しやすいものとなってしまう。それだから、パレスサイドビル1階中央廊下とB1階のコンコースをつなぐ吹き抜け空間にある階段は、私を毎度ワクワクさせる。

まず何よりも、こんな階段はどこでも出会えるものじゃない。ステンレスの軸にみっちりと編みこまれたネット状のステンレス線は鮮烈で、衝撃をうける。緻密な線がそのまま構造体となり、階段下には支える柱もない。吊られたアルミの踏み板は足を乗せると鈍い音を響かせる。私はこの階段が途方もなく好きだ。

これほど深く沈黙する階段はほかにない。落ち着くし、高揚する。それに、ひんやりとした手触り。それは働く人たちの顔に、すこし似ている。つめたくなければ、人は安心して身をまかせられない。それだけでこの階段がこの空間に設置されている意味があるというものだ。だって、この階段は、仕事に勤しむ無数の人たちが、毎日、駆け下りていくための階段なのだから。

言うまでもないことだけど、階段の機能はある地点からある地点をつなぐことにある。フライパンとか箒とか靴下とか、日常的な備品はなにもない。階段のうえにいる時間、私と階段とのあいだで持たれる親密な――少なくとも私には親密に感じられる――関係はその場限りで、通り過ぎてしまえば終わりだというのもいい。

階段の踊り場に何をするでもなく佇んでいる人がいたら、邪魔になるし、なんか不自然でしょう?

というわけで、東京・竹橋駅のパレスサイドビルの階段は、心行くまで私を楽しませてくれる。ありがとう、運営元の毎日ビルディング。感謝しています。