タンチョウの里(釧路市・鶴居村)を後にし、コロさん(夫)そして狐森先生ご夫妻(野生動物の研究者である恩師)と共に、のんびりと知床を目指す。

狐森A子先生にとって、知床・斜里町は研究フィールドであり、そして実際に暮らした

思い出の土地である。狐森先生との恒例の北海道旅では、「知床巡礼」は欠かせないイベントとなっている。昨年は夏に訪れたのだが、このときは、狐森B先生の中学・高校時代の同級生2名とその奥様たちも一緒で、総数8名のにぎやかな旅だった。青空のもと、みんな子どものようにはしゃいでいた。カムイワッカ湯の滝は太陽の光でキラキラと輝き、知床峠から仰ぐ羅臼岳は圧巻だったのを思い出す。 今回は、降ったりやんだりの空模様のなか、標津町を経由して知床へ。「この道路は初めて通るね」と、狐森B先生。途中、中標津でおいしいお蕎麦をいただく。「わかまつ」という無農薬自家栽培・製粉のお蕎麦屋さんで、蕎麦打ち体験工房も併設している。出されたお蕎麦は重量感があり美味であるだけでなく、江戸前の2倍量はあるかと思われるボリュームだった。食べても食べても、器の底から湧き出るようなお蕎麦たち。胃袋はもう「満員御礼!」と叫んでいる。ごちそうさまでした。

駐車場に出ると、どこからか「ミャーミャー」と懐かしい声。工房の前に黒白のねこさん発見! 私たちを見ると小走りに駆け寄ってきた。やわらかい毛並みをなでながら、ほっとする。種を超えて寄り添いあい心を通わせられる存在がいるってすてきなことだな、と、心弱いヒト科の一員として安堵するのだった。「うちのトラさん、どうしているかしら……」狐森先生ご夫妻は、お留守番中の愛猫に思いを馳せる。

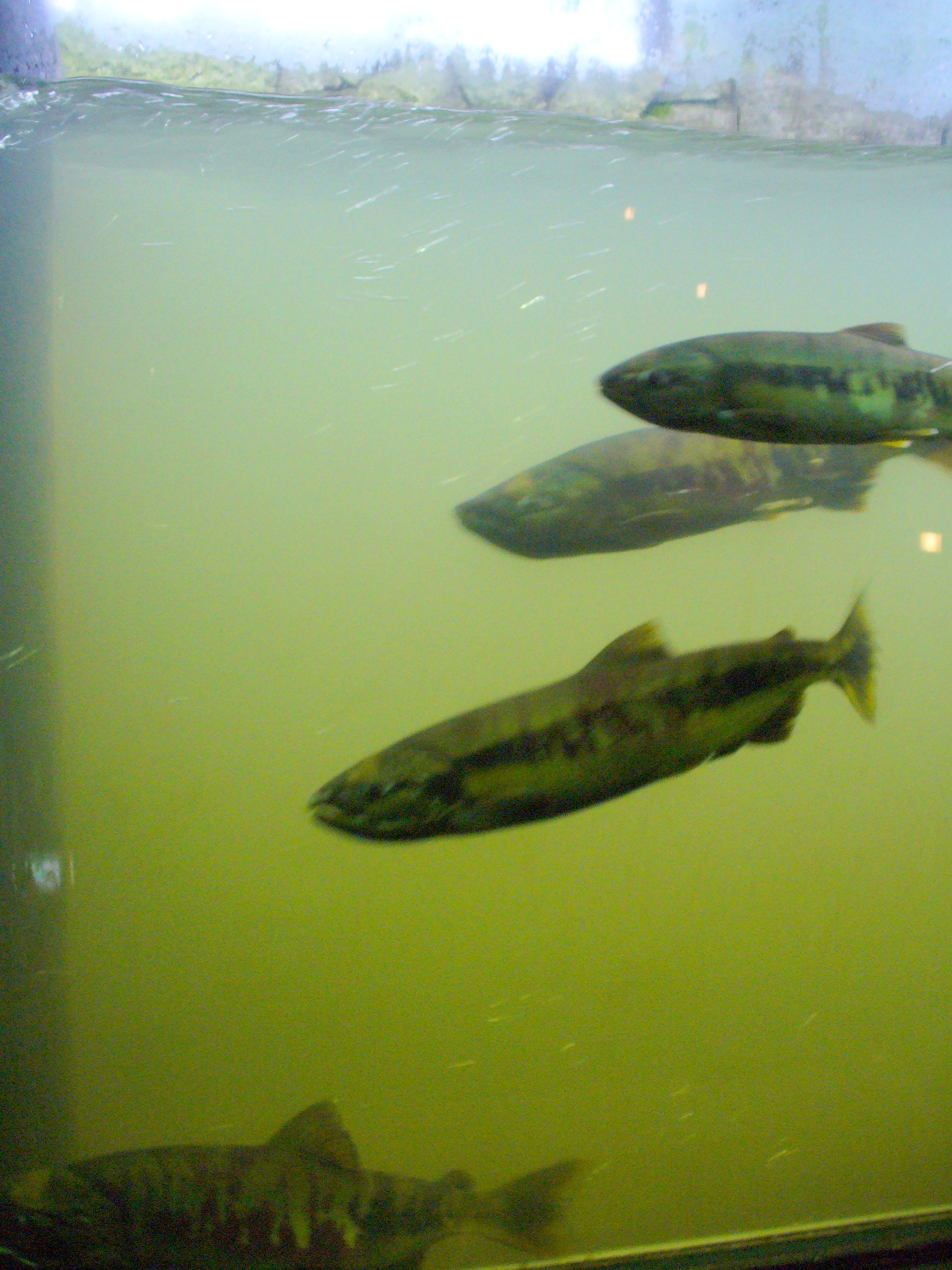

「今はきっとサケの遡上が見れるはず!」と、狐森A子先生。斜里の川で自然のサケの遡上を見る前に、標津サーモン科学館に立ち寄った。ここは、サケ科のお魚を展示する水族館というだけではなく、すぐ横を流れる標津川でサケの遡上を見ることができ、また標津川から魚道を人工的に引き、窓を通してサケを観察できるという魚道水槽を設置している。「でもこの魚道に入っちゃったら、もう川に戻れないんですよね?」と、コロさんは複雑な表情。

「でも、魚道を通じて捕獲したサケは、増養殖事業に使われているみたい。採卵・ふ化させて、稚魚をたくさん放流しているんですよ」A子先生によると、1970年代、北海道は大規模な総合開発が進み、河川改修工事や治山ダムの造成が一気に行われるようになり、サケたちが戻って産卵する環境が大きく損なわれたという。さらに、森林伐採や農薬の流出等で川の水質変化や汚染が起こったことも、サケたちの生存そのものにダメージを与えたらしい。北海道の漁協連合会は、サケの増養殖や放流事業だけでなく、生態系を守る活動や、水源の森の植樹運動等も行っているそうだ。

ぽつぽつと雨がきたと思ったら、あっという間に豪雨に見舞われる。雷鳴のなか、コロさんの慎重な運転で、羅臼から知床峠を越えて、斜里に着いたのは夜だった。お宿は、狐森先生ご夫妻の常宿である「ルートイングランティア知床」。斜里駅前のビジネスホテルだが、ここには立派な天然温泉のお風呂があるのだ。

褐色がかった透明なお湯は、ナトリウム塩化物泉で、よく温まる。脱衣所に貼ってある温泉成分表を見ると、源泉の水温は56.7度、PH8.0。さらに微量だがラドンが検出されていた。小ぎれいで清潔な浴槽に張られたお湯は、知床の大地から湧き出た力強い贈り物。部屋に戻ると、コロさんは安らかな寝顔ですやすやと夢の中。みんなを乗せて、連日の長距離運転、ほんとうにお疲れさま……。翌朝は、快晴。お部屋の窓からは斜里岳がくっきりと見える。本日は、1日ゆっくりと知床の森や川や海にご挨拶の旅である。知床の地を訪れると、狐森A子先生はさらにチャーミングに見える。森を駆けるリスさんのように、生き生きとしている。都会で会うお上品な先生とは、ある意味別な種類の生きものになっているのだ。

「ちょっとここの橋で車を停めてもらえる?」とA子先生。「ここの川にも、昔たくさんサケが遡上してきたの」小さな名前もわからない川だ。カモたちが私たちの足音に気づき、すーっと遠ざかっていく。「真下に1匹いるよ、ほら!」さすがB先生は生きものを見つけるのが早い。本当だ、大きなサケが尾びれを揺らしているのが見える。「この一帯には、昔はエゾシカがたくさんいたんだけど」「キツネもイタチもシマリスも棲んでいた森なのよ」で、A子先生もここに棲んで(住んで)いたんですね。

知床は2005年に世界自然遺産に登録され、世界中から観光客が訪れるスポットになった。でも、ここは観光地というよりは、太古からの野生動物たちの棲処(すみか)。北海道でも有数のヒグマの生息地でもある。知床を散策するには、さまざまなルールがある。ヒグマをはじめとするたくさんの先住民たちの生活エリアにお邪魔するのだから、人間は最低限のマナーを守らなくてはいけない。

この日は、ヒグマの出没により、地上遊歩道は立入制限され、散策は高架木道に限定されていた。ここではヒグマの都合が優先されることが当たり前なのだ。なんてすてきなことだろう。

さて、遠音別川。狐森先生ご夫妻によれば、「ここはたくさんサケが見られる」場所らしい。コロさんも私も、サケの遡上を間近で見るのは初めての体験だ。車を降り、勇み足で川へ向かう。川底が見えるほど、澄み切った水の流れ。

その中で、きらりと光る大きな魚が……「あっ!跳ねた!」。あそこにも、こっちにも、数えるのに苦労するほど、サケたちが泳いでいる。急流を越えて、さらに上流を目指そうとスタンバイをしているサケ。産卵行動のような仕草をするサケ。

大海を回遊し、生まれ育った川に戻ってくるサケの習性は「母川回帰」と呼ばれる。小さな稚魚が、川を飛び出して海へ。オホーツク海、ベーリング海、アラスカ湾、北西太平洋、気が遠くなるような旅を続けて、もう一度「母なる川」に戻ってくる。産卵し子孫を残すために。しかし、戻ってこられるサケは、ごく一部だ。海に出るまでも出てからも、小さなサケはほかの魚や鳥に捕食されるし、立派なおとなになって故郷の川の上流に戻る途中でも、ヒグマやカモメやキツネや釣り人にキャッチされる。上流で無事に繁殖が終わったサケは、力尽きて生涯を終える。産卵後のサケの死体は「ホッチャレ」と呼ばれるそうだ。ホッチャレは、動物たちの血や肉となり、そして川や森の栄養分となる。

サケの一生を想うと、「生きる」と「死ぬ」という概念がぼんやりしてしまう。だって、サケの最後の旅、すなわち母なる川の上流を目指すことは、生涯一度の子孫を残すことであると同時に、自分の死に向かう命がけのラスト・ランだ。

一方で、たとえ子孫を残せなかったとしても、サケの死はみんなを支えている。ヒグマやキツネやヒトのいのちを。分解されていく死骸は森や川のいのちを。鮮やかで潔いサケの生き様(死に様)は、古代から人間の心をとらえてきたんだろうなと思う。

『チェプ ミナ ハウ (魚たちが笑う声)

チェプ シノッ ハウ (魚たちが遊ぶ声が)

ペプニタラ (にぎやかにわきおこる。)』

(野上ふさ子(ポン・フチ)著「アイヌ語の贈り物」より。川にサケがさかのぼる様子を歌ったユーカラ)

虹も三度も見たし、真っ赤な夕陽も見た。大きなスーパームーンも顔を出してくれた。

名残惜しく、「じゃあまたね!」と2泊した知床を後にする。青空に沸き立つような真っ白い雲。「あっ、この川でもサケが見れるはずですよ!」と狐森B先生がコロさんに声をかける。「車を停めますね」と、コロさん。4人は再び橋から川を覗き込む。

オホーツク海と森をつなぐ川には、旅の終わりを迎えるサケたちが悠然と泳いでいた。時折光る鱗が、まぶしかった。