冬晴れの関越自動車道。ごきげんでハンドルを握るコロさん。2016年もどうか無事でありますように、と、遠い山々に祈る。

「今年は雪が少ないね」「新潟もあまり積もっていないかもね」

のんびり会話しながら、赤城高原SAで舞茸てんぷらそばを啜る。透き通った青い空に、トンビがゆっくりと横切る。

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」

川端康成先生の小説「雪国」の冒頭の一文は、あまりに有名だけれど、本当にこのトンネルは魔法使いみたいだと思う。

厳密には、昭和初期に川端先生が執筆された「雪国」で登場するトンネルは、上越線の清水トンネル(上越線はその後複線となり、1967年に下り線において新清水トンネルが開通。13.5キロもある長いトンネルである)。時代は移り変わり、この「雪国」を味わうことができるかもしれない別の選択肢であるトンネルも登場。それが、上越新幹線の大清水トンネル(22.2キロ)、そして関越自動車道の関越トンネル(10.9キロ)である。

道中の町並みも田畑も、白い世界のなかで静かにまばたきをしているようだ。冬支度の、零下なのにどこか暖かい風景。折立温泉を大湯温泉を通り抜けて、人里から離れた静寂な終点の温泉。終点は、安全で安心。そして東京は遠い。 栃尾又温泉は、自在館の他に二軒のお宿がお湯を共有している、安らかな湯治の場。この連載の一番最初に紹介した、わたしたちが湯治に夢中になるきっかけを作ってくださったのが、この自在館である。 かわいい雪だるまを横目にみながら、玄関をくぐり、ぽかぽかと暖かいロビーにあがる。

何度も訪れた気安さで、無遠慮に水槽の川魚たちを覗く。あれ? 二匹いたはずのハヤが一匹しかいない! でも、カワヨシノボリたちは元気な風情。

「いらっしゃいませ」と、懐かしい女将さんの声。さっそく、野草茶を出して下さる。温かいお茶を飲みながら、一面の雪景色にみとれる。時間が着実に経過していることを確認し、味わいつつ反芻する。(前回は6月、夏の訪問でした) お部屋は馴染み深い八畳間で、コタツもお布団も鎮座。心地のよい巣のようで、しあわせな脱力感に満ちている。窓の外の白い景色を眺めながら一服したら、まずはお風呂へいかなくちゃ!

「せっかくなので、したの湯(大浴場)へいって来ようかな」とコロさん。

「わたしは誰もいないお風呂に入りたいから、うさぎの湯にいってくるね!」とわたし。

「自在館」には、連載の初回でも書いた大浴場のほかに、宿泊者専用の無料の貸切のお風呂が三つもある。予約制ではなく、ボードに名前あるいは部屋番号を書き込んで、自由に入ることができるのも魅力だ。暗黙の了解のように、お客さんたちで上手にすみわけながら入るので、「いつまでたっても入れない、きーー!」となることがまずないのも嬉しい。

食事処では、すでに湯治のお客さんたちが食事を始めていた。静かに音楽が流れるなか、みんなおとなしい生きもののように、お箸を運ぶ。一人客が多いのも、自在館の特徴。わいわいと騒ぐ雰囲気は、あまり似合わない。「緑川の生酒をください」「あ、わたしは米焼酎お願いします」。いつものように、コロさんは常温の日本酒、わたしは冷たい焼酎の水割。この日のメニューは「かぼちゃのいとこ煮」「ブロッコリーとコーンのサラダ」「カレイの煮付け」「とろろ昆布と舞茸のお吸い物」それに、「酢麩」!

お肉を食べないわたしたちのために、酢豚の「豚肉」の代わりになんと「車麩」を調理してくださったのだった。「え~っおいしい!」「わ~何これ!」コロさんもわたしも歓喜しながら、あっという間に食べ終えてしまった。日本一美味といわれる魚沼産コシヒカリのご飯も進む。おかわり自由なので、ついつい食べ過ぎてしまうのだけど。

「明日はちょっとだけ、探検にいこうか」「いいねいいね」お部屋でお酒を飲みながら、少しだけ明日の昼間の計画を練る。そして、遅くならないうちに、めいめい大浴場に出かける。

大浴場は、男女入れ替え制(日替わり)になっている「うえの湯」「したの湯」、そして「おくの湯」。この「おくの湯」は、昨年9月に出来上がった新しい大浴場なので、わたしたちは初めての体験である。いったいどんなお風呂なんだろう……。この日は、「おくの湯」が女湯だった。すでに数名のお客さんたちが静かに入浴中だった。35℃程のぬるい源泉に、ほの暗い照明が射している。新しくてきれいなのに、どこか懐かしい空気にほっとしながら、たっぷり1時間は「両生類」と化していた……。

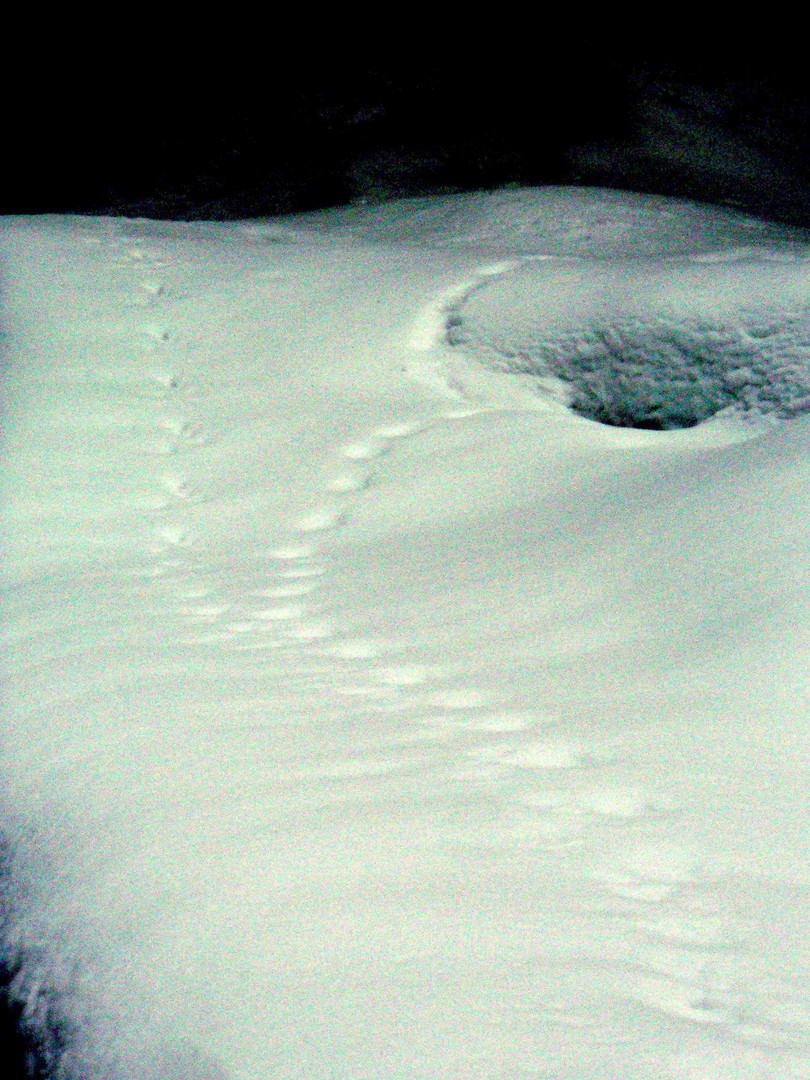

翌朝は、雲ひとつ無い快晴! 窓の向こうには、真っ白い雪がきらきらと輝いている、そして……「見て見て!」コロさんが嬉しそうな歓声を上げる。「わ~っ、いるねいるね!」思わず窓を開けて、身を乗り出すわたし。そう、わたしたちの楽しみのひとつである、にぎやかな痕跡がそこにあった。さまざまな野生動物たちが夜中から早朝にかけて残していく軌跡の数々。縦横無尽につけられる足あとたち。「また雪が降らないうちに、出かけようね、せっかくの足あとが消えちゃうから……」

さすが雪国。時間と共に、あんなに青くて眩しかった空が、みるみるうちに雲に覆われていく。「絹みたいだね、目が細かい雲」「雪を連れてくる雲なんだよね」。コロさんの運転で、県道から外れた細い道をゆっくりと進む。人がいない。かさ地蔵みたいな傘をかぶったおじいさんが、雪の畑にでているのを見かけたぐらい。

「ほら、あそこにも」「これ、ノウサギの足あとで間違いないとおもう」。わたしたちの「ちょっとした探検」とは、雪の上に残されている野生動物たちの足あと探し~アニマル・トラッキング~なのだった。姿は見えないけれど、みんなが生きていることを克明に感じる時間である。それらを眺めていると、ふと、20年以上前に見た「いいちこ」のポスターを思い出す。

下町のナポレオンという愛称で親しまれてきた焼酎「いいちこ」は、わたしが仙台で暮らしていた頃に愛飲したお酒だ(なじみの居酒屋さんで、ボトルキープしていたほど)。その後、東京に出て間もない時期、新宿駅の雑踏のなかで「いいちこ」のポスターを見たとき、わたしはものすごく久しぶりの友達に会ったような気持ちと共に、思いがけず涙が出そうになった。

大きなポスターだった記憶がある。ひろいひろい風景のなかに、ぽつんと置かれた「いいちこ」の瓶。そして、そこに書かれていた一文が、どうにもなく途方に暮れていた当時の自分の心を打ったのだった。

「歩いていくしかない。」ポスターには、小さく、そう書かれてあった。

「一羽のカラスが胡桃を割って中身を食べて、歩いてそして飛んでいきました」という、ただそれだけのストーリーなのに、こんなにも愛おしく感じるのはなぜだろう。

生きものは、みんな歩き続けていること。動物も、植物も、時間のうえを確かに歩き続けていること。それを想い続けることができる、というしあわせ。

やがて、ふたたび雪国の空は雲に覆われた。小さな足あとたちが、雪で少しずつ隠されていく。明日の朝には、また新しいフィールドサインが展開するんだろうな。「みんな、元気に春を迎えてほしいね」コロさんが雪山を眺めながらつぶやいた。